ここ近年は毎年12月と3月に高速バスや18切符を購入して、ぶらり旅に出かけるのを楽しみにしている。18切符、正式名称は青春18切符というのだが青春と真逆の人生の淵にいる山爺としては小っ恥ずかしくて青春の二文字が邪魔で仕方がない。ちなみに青春とあるが年齢に関係なく誰でも購入できる。

18切符、今までなら利用できるのは各駅停車限定ながら

①期間中の5日間(12月:12月10日~1月10日まで)ならいつでも使用が可能(日帰りで5回バラけた使用が可能)で1回につき24時間以内ならどこまでも乗れる。

②複数人での使用が可能(1セットの切符で5人まとめて使用も出来た)

と、貧民には便利この上ないサービス内容だったが今年は様子が一変、連続日での使用しかできなくなってしまった。加えて複数人のシェアーも廃止と大改悪だ。

最近の若者は賢いから18切符を購入し2回使用したら残りをオークション・メリカリ・金券ショップなどにとっとと売っ払ってしまうので、その防止が最大の目的だろう。

良い点としては

①新たに3日間¥10000の切符が出来た。(これまでは5日間¥12500のみ)

②駅の自動改札が利用できる(これまでは裏側が白紙切符だったので駅員を介さないと入出場が叶わず大きな駅では待たされることも多々)

3日間¥10000の切符を利用してぶらり旅でもすべいか。

さて、どこに行こう。前々から行きたかった商人の町として栄えた近江八幡を歩いてみよう。上手くすると雪の古い町並みの被写体に出会えるかもと期待は高まる。1日目は静岡あたりの史跡を訪ね名古屋に宿泊、名物の味噌カツで一杯やりたい。二日目は近江八幡の近隣にある秀吉ゆかりの長浜城も訪ねてみたい。

GoogleMapで静岡付近の地域を選んで”天守閣”と打ち込むと岡崎城・浜松城・掛川城がヒットした。岡崎、浜松はすでに訪問済み。掛川城?あの山内一豊の居城として有名な城かな。

【山爺の一言メモ】

掛川城 - 観光サイト

掛川城は室町時代の1497年、今川氏の配下が築城したのが始まりで戦国時代に徳川家康の勢力下となったが秀吉の天下統一により家康は江戸地に追いやられ三河や駿河は秀吉の配下が収めることになった。

秀吉の配下であった山内一豊が長浜城の城主(2万石)から移住、この掛川城(5万石)に10年間在城し今日の規模の基礎を築いた。

山内一豊は秀吉の恩顧を受けておきながら関ヶ原の合戦ではいち早く家康に与した武将だ。小山評定では家康に『掛川城をご自由にお使いくだされ』と、いの一番にゴマすり具申したことで有名。

世間で良く知られている説によれば城の明け渡しや西軍の石田三成からの書状を開封せず家康に差し出す等の知恵の全てが才女と言われた妻の千代の采配によるものだったとか、抜け目のない奥方だねえ。関ヶ原の合戦時は毛利勢(毛利家は家康に内通しており戦う気がない)の陣がある南宮山の麓に陣取ったためろく戦わず終戦。しかし、いち早い居城提供の論功行賞により土佐一国を拝領、10万石に大躍進(後に土佐20万石の身代となり明治維新を迎えるのはご存知のとおり)

高知城の築城に際し一豊は掛川城と同じにせよと指示したそうである。なるほど似ている。左画像が高知城。この辺のあらすじは司馬遼太郎の小説、功名が辻(大河ドラマ放映)に詳しいが小説では才女の千代に対し一豊は愚鈍の武将として描かれている。

これに山爺は賛成しかねる。女性の地位が低かった時代に才女とはいえ妻の意見をいちいち取り入れて実践する男が愚鈍のはずはあるまい。多分に賢い人で策士でもあったはずだ。

散々努力して平穏な土地となった掛川の領主から反骨分子の多い土佐に移封、『一からやり直しかい』と、一豊さん赴任するの嫌だったろうなあ。

関ヶ原の合戦で西軍に与し没落した長宗我部盛親の遺臣の多くは散り散りになったが一領具足と呼ばれた土着の半農半兵は土地持ちだから逃げること叶わず、山内家が乗り込むと各地で一揆を起こす。当然山内家はこれを厳しく弾圧した。

のちに統治政策として山内家の家臣は上士、長宗我部遺臣は下士(郷士)とした厳しい身分制度導入する。下士はどんな理不尽なことがあっても絶対に上士に逆らえず雨傘や下駄の使用さえを禁じられ己が身の程を嫌というほど知らされた。坂本龍馬も下士の出でこの身分制度による不満が倒幕の一因になったことは容易に想像できる。

山爺は司馬さんのファンで作品の多くをよく読んだものだが時々史実と違うみたいだなあと感じることがある。

新選組という武装集団をこれまでの作家の多くが単なる人斬り集団として表現していたのに対し司馬さんは義に殉じた集団として高く評価し、新選組血風録・燃えよ剣などに書き上げている。

これにより土方歳三のイケメン風貌と相まって婦女子の心をがっちり掴かみ、今日の新選組ブームとなっているのだが、果たして新選組とはそれほど義に厚い組織だったのだろうか。

長編小説、坂の上の雲でも乃木希典を戦下手の愚将として扱っているがそれもどうであろうか。

糾弾すべきはバルチック艦隊が到着する前に旅順要塞を攻略し頂上から観測、旅順艦隊を砲撃し撃滅せよと期限付きで乃木に無茶振り命令を下し、後は現場に任せっきりの大本営の大山巌元帥総司令官や山県有朋参謀総長ではないか。

日露開戦が始まる前に旅順要塞は帝政ロシヤにより鉄壁の要塞と化したていた。誰が攻撃しても多くの犠牲が出たと思う。軍を休職して那須の田舎で晴耕雨読の慎ましい生活をしていた乃木希典を無理やり引っ張り出し激戦の只中に放り込んだ大本営。乃木さんは時代に翻弄され貧乏くじを引いただけだと思う。

このようなことを司馬さんに質問したら多分『私は歴史学者ではなく読み物書きですから』という返事が帰ってくるに違いない。

掛川城は1854年の安政東海地震で倒壊消失した。現在の城は1994年の再建であるが特筆すべきは初の木造建築を取り入れて史実に基づき忠実に再現していることだ。従って城内にエレベーターなど存在しない。再建に際しては現存12城の一つである高知城を参考にしている。

平日の出発は都心を通過するときに通勤ラッシュとかち合うので避け土曜日に出かけるようにしている。今回は12月21日(土)~23日(月)の3日間のぶらり旅だ。

最寄りのJR駅で自販機により3日間有効の18切符を購入、これで旅の往復と現地散策がすべて賄えるのだから¥10000はお得だわ。また旅行中に財布落としてもこの切符があるので帰ってこられる。・・・安心だあ。 (^^♪

自動改札を通していざ、出発。まずは熱海まで。10:29に到着、浜松行きが反対のホームから10:32発、待ち合わせ3分と便利この上ないのだが生理現象によりトイレに駆け込む。この間もそうだったなあ。 (^^♪ 用を足し終わり時間つぶしに熱海駅の改札口周辺をウロウロする。駅弁が旨そうだなあ。次発の10:50便に乗り掛川へと向かう。走り出して数駅を過ぎた頃、突然列車が停止した。車内アナウンスによればこの先の落石警報装置が作動したので確認中とか・・大げさな(作者注:私見です)JRのことだからこりゃ時間がかかるなあ、参ったなあ。小一時間が過ぎた頃、漸く『確認の結果、異常なしなので順次運転を再開中』ときました。・・結局1時間遅れで運転再開、トホホ。

掛川駅に近づくにつれ車窓に雨跡が増えてきた。・・えっ~雨降ってるのお・・到着は遅れるわ、雨は降ってるわと踏んだり蹴ったりで14:35掛川駅に到着。

北口に出てみると雨がシトシト降っている。ザンザ降りではないのでレインコートまでは羽織る必要はないが、参ったなあ。

カバンからレインカバーを取り出してカバンに装着、傘を差しながら歩く羽目に。な~にお城までは約500m、徒歩7~8分位だと言い聞かせても雨は旅行気分を台無しにする。長いことぶらり旅やっているがこれまで雨に降られたのは一度だけ、それも彦根城を散策中のにわか雨だ。本格的な雨は今回が初めて。

雨煙のなかにお城が見えてきた。小ぶりだが良い形のお城だなあ。

下調べでは掛川城は日本で初めて木造により忠実に復元したお城だそうな。麓からお城へ向かう石段の高さも忠実に(あるいは昔のままなのかな?)再現させたと見えて1段の高いこと、高いこと。30cmはあるだろうか、登りにくいったらありゃあしない。 そりゃあ、お城というものは元々防戦が主目的だから登りにくく作るのは仕方がないが、足の不自由な方やお年寄りにとっては、・・・って、俺もかい!・・受付に到着するまでが重労働だわ。

史実に基づいての忠実な再現は大変結構な取り組みだけれども、なだらかな側道を並行して作るくらいは許されるのでは?どうなんでしょう、掛川城公園管理事務所の皆様。

受付で¥410支払い城内へ・・

入ってみると、なるほどほとんどが木造作りで現存12城のような雰囲気がよく再現されている。

階段も現存している犬山城や松本城のように急で手すりに捕まらないと転げ落ちそうだ。

築城の主目的は防戦だ。寄せ手を阻むため階段を急にするのは当たり前でなだらかに作るはずがない。

戦災で焼失し復元された名古屋城天守閣は現在耐震構造不備により入館が禁止になっているが史実に基づき木造で再建築するとか。

完成が楽しみだが、エレベータをつける、つけない・バリアフリー対策をどうするか云々でもめているようだ。

お城といえば前述した通り戦に備えて考えられた構築物だからバリアーの塊になるのは道理だ。名古屋城の再建、史実とどう妥協して解決するのだろうか。

一説では城の横にタワー状のエレベーターを作って繋げる案があるとか、そんなことされては風景撮影ファンが、がっかりする。無粋なタワーの横付けだけはご勘弁願いたい。

先ほどくぐってきた城門(大手門?)が小さく見える。

右に首を振ると城内の井戸が見える。籠城に際し水の確保は最も重要な戦略だ。本丸に井戸があるのは素晴らしいことである。

お城を降りて本丸御殿の見学に行こう。御殿に行く途中で見えた石垣の組み方が見事です。

石垣の積み方として大きく分けて3通りある。

①野面積み・・自然石を積み上げる

②切り込み接ぎ・・少し石を加工して積み上げる

③打ち込み接ぎ・・石を正確に四角形に加工し積み上げる

掛川城は③の打ち込み接ぎの変形で見事な谷積み(石を平行ではなく対角線上に積み上げ)方式で積み上げている。

本丸御殿を散策します。この御殿は黒澤明監督作品の”雨あがる”でロケ地になったとか・・・

城主歴代の鎧兜が展示してありましたが右はじの説明をよく見ると杉良太郎様寄贈とある。

帰宅してから寄贈の由来を調べたら杉良太郎は時代劇役者としてのシンボルが欲しいと数多くの鎧甲を収集し大切に保管していたそうです。その鎧兜の数点が偶然歴代掛川城主のものだったとか。

因縁めいた話に個人で所有するより、ゆかりの地に戻すことが大切と思ったとか・・・杉さんも味なことしますねえ。

館内は当時のイメージを狙ってか暗い照明を採用しています。

雨で見学に制限があったからか、駅に近いせいか1時間ちょっとで見学が終わってしまった。

駅に戻り名古屋に向かう。名古屋の須崎商店街にある矢場とんで前回もいただいた味噌カツセットメニュー¥1900(¥300席料)を注文し食す。うん、やはり味噌カツ旨いなあ。さて、今夜の宿はいつものように栄にあるサウナに泊まろう。予約不要で泊まれるのが嬉しいです。

翌朝、9時の列車に乗り大垣~米原と乗り継ぎ12時過ぎに近江八幡駅に到着、駅前に出てみるとまたもや雨模様。積雪ゼロで期待した雪景色は駄目でした。

幸い、ぱらつく程度なので長命寺行の路線バスに乗り新町まで進出。空は晴れているのにまた雨が降ってきた。狐の嫁入かい!・・どうもいけないなあ。

古い町並みのある新町の小路へ、おお、素晴らしい街並みが現れました。

雨に注意しながらニコン一眼レフD50を取り出し撮影準備。

幸い雨も上がり青空まで現れました。よしよし、それでいいんだよ。

今日は日曜日、しかも昼下がりにも関わらずまったく人通りがありません。

撮影にはありがたい状態だが、いったいどうしたことだ。

雨と寒さのせいだろうか、とにかく寒いわぁ。現地滞在の証拠写真も一枚自撮り。

さすがは商人の町、白壁土蔵がそこここに散見されます。

いつものように山田洋次さん好みのワンショットを決めてみました。

夢中で撮り続けていると川べりに到達しました。

近江一帯は交通の要所、付近には長浜城・彦根城・坂本城・安土城など古来より多くの権力者がこの周辺に居を構えておりました。

近江八幡は水運で栄えた町でもあります。ここから琵琶湖を通って京都や大阪、福井を経ての北前船の運営も近江商人が握って莫大な財を成していました。従ってここ近江八幡には水運史跡も残されています。

小舟が離着できるように川沿いに沿って小道が続いています。

このような小道が川沿いに続きます。

おや、小舟がやってきます。発動機付きの観光船ののようです。

晴れ間も出たきて川沿いの道も撮影映えがしてきました。 安心したのも束の間で天気が一変、また雨が降ってきた。よく見ると雪混じり、なんて天気なんだよお~。寒いわけだ、参ったなあ。

雨に濡れては大変だ。愛機のニコンD50は仕舞ってコンデジ(コンパクトデジタルカメラ)に切り替えて撮影続行。

小舟が橋桁替わりの珍しい橋が見えました。これを渡ります。

渡った先は大きな蔵を左右に構えたお大尽?の住居です。門構えと石垣がいかにも財を成した風を残しています。

ここから積荷を船出させたに違いありません。人足たちの動きが思い浮かびます。

明治当時の小学校の遺跡です。今は何かのお店になっているようです。その反対側が郷土資料館。

当初はこのあと駅に戻り長浜へ向かう予定でしたが、天候が思わしくないので長浜城散策は諦めです。

こうなったら近江八幡でゆっくりしよう。

資料館などは余計?な時間がかかるので普段はぶらり旅の対象から外すことが多いのですが雨が降っているので仕方がない、雨宿り兼ねて入ってみよう。

入館料¥500・・う~ん、ちと高いなあ。

北前船の模型が展示。これが近江商人達が財を成した根源なんだなあ。地図の中央下方が近江八幡の町、ピンクに染めてある辺りが安土です。

青色で染め抜いた所は明治以降干拓された沼です。信長が安土城を築いた頃は目の前まで湖が広がっていたんですね。さぞや眺めが良く信長さん有頂天だったろうなあ。

近江八幡も水路伝いに簡単に琵琶湖に出られることがよく分かります。

雰囲気がよく出ています。商人たちが携行した当時の事務器の数々。近江屋興兵衛と読めるつづら。

興兵衛さん、これ背負って全国へ営業に出たんでしょうねえ。

奥座敷。お金持ちっぽい作りですが囲炉裏などの火の気はありません。

明治以降、お大尽がゆえに購入、使用した品々

氷で冷やす冷蔵庫・・うん山爺が幼少の頃、近所のお店で見たなあ。

映写機ではなく幻灯機です。

大きな画面に風景が写ったら・・こんなものでも最初見た人はびっくりしたろうなあ。

ラジオのようです。でかっ!

さて今日は帰宅の移動日。名古屋駅で定番のういろう・赤福を購入して11時過ぎに帰宅の途に。

いつものように豊橋で豊川稲荷大明神の稲荷寿司で昼食。

各駅ながらこんな素敵な列車が入ってきました。簡単な間仕切りもありテーブル付きで ちょいとした個室風な作りになってます。

しかも乗客は山爺ひとり。しばしの間の~んびりと過ごせました。

帰る頃に天候が回復、昨日の悪天候が嘘のようだ。

雪をまとった富士山が山爺を見送ってくれました。

おまけ・・山爺高齢講習を受ける

山爺は普通免許を所持している。取得した理由は別段車に乗るつもりはなかったのだが会社勤め時代、ある男の何げない蔑視の言葉がきっかけだ。『山爺さんは免許持ってるの』『持っていない』『今時珍しいね』・・こう言われて内心カチンと来たこととゴルフ場によってはカートの運転に際し免許証の提示を求められることがあるので40代の初めに取得を決心した。爾来更新はするけれど今日まで乗らず、いわゆるペーパードライバーである。

ただし一度だけ車通勤の機会があった。転職した会社が駅から離れた不便な場所にあったので車通勤しようと1週間ほど教習所に通い路上運転の練習をした。いざ、就職が決まってみると通勤用に駅から相乗り車両が出ていることが分かりそれに便乗、車を利用する機会が消失した。

70歳を過ぎた時、最初の高齢者講習により教習所内をぐるぐる運転させられたが、進路変更の合図も忘れず出して教官から褒められた。しかしS字走行と車庫入れはまるでダメだった。教官の『まあ普段乗っていない割には上手ですよ』・・褒めてないだろう、なんだかなあ。

75歳を過ぎた去年の11月に2回目の更新に関する通知が来た。山爺は違反ゼロ(乗らないんだからそうなるわ)・・なので運転技能検査は免除 (^^♪

①認知機能検査②高齢者講習の二つを受けなければならない。またコースぐるぐる回らなければならないのか、S字・車庫入れ嫌だなあ。その上に認知機能の検査だとう。面倒だなあ・・・返納しちゃおうかなあ、と思ったがこの先、足腰が弱ってきたら原付や普通免許で乗れる小型電気自動車利用ということも考慮・・・で受講、更新することにした。

11月下旬に免許センターまで出向いて認知機能検査を受けた。

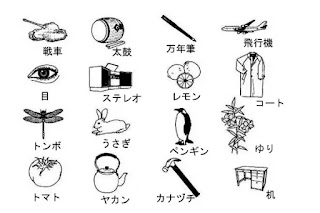

試験はA4半分位の大きさのタブレットに絵が現れる。左の絵が4つひと組だったかな、・・出てきて武器はどれですか、とか工具はどれですかとイヤフォン越しに聞いてくる。

楽勝じゃんと油断して答えているとこれは囮で最後に今まで出てきた絵をすべて書きなさいと出題される。え~っ、そんなあ。ダマシ討ちじゃん、懸命に思い出す。・・結果は動物一点(ペンギン)だけ忘れたが他は全て記入できた。山爺まだボケていないぞと、いささか上機嫌。

今日は何日ですか?・・という質問のところで突然試験が終わった。・・基準点36点以上となったので認知症の恐れはありません、試験終了です。ときたもんだ。なんだよぉ・・最後までやらせろよお。山爺ご不満。

年明け早々の14日は高齢者講習で実車運転講習だ。路上走行はゴルフカート運転しているのでなんとかなるだろうと思っているがS字走行と車庫入れはまったく自信がない。

教習所内を軽く2周したあと交差点進入や停止車両避け操作を無事クリアー、進路変更の合図も都度出しており順調だ。一時停止の見落としもなく停止線もきちんと止まれたわい。

教官から『本当に普段乗っていないの・ハンドルさばき良いですねえ』『ゴルフカートは毎月乗っている』『だからですねえ』・・話しかけるなよぉ~気が散るじゃあないか・・これも試験の内かいな?。

段差乗り上げと急ブレーキ操作も上手くいき実車講習は終了。聞けばS字コースと車庫入れは制度変更でなくなったとか。なら早く言ってよぉ~。

次は室内に戻り身体機能検査を実施。視野角度、75歳以上は150度くらいが相場だが山爺はなんと177度、昼光から暗闇になった時の回復時間は40代の数値、動体視力は普通以上と、好結果続出で山爺自信回復。めでたく高齢者講習修了証をいただきました。これで3年間の免許更新が可能となった、やれやれです。

【川柳】 ・お千代さん 次は何をと 豊が聞き

・お千代殿 次の差配はと 城主聞き

・掛川城 忠実再現 バリアー苦

・忠実が 仇で登れぬ 掛川城

・近江商 贅な建家も 火の気なく

・近江から つづら背負って 松坂屋

・40代の 判定嬉し 高齢講習

・高齢習 四十路結果に 有頂天

***************************************

①ここに掲載されたルポや川柳の著作権は作者(日暮道長)にあります。

②作者以外の方による無断転載は禁止で、行った場合、著作権法の違反となります。

読後の感想をコメントまたはメールしていただけると幸いです。

.jpg)

.jfif)

.jfif)

.jfif)