春季の青春18切符の発売時期である。(発売2/10~3/31・使用期限3/1~4/10)貧民たる山爺、この期間を利用しない手はない。どこに行こうかなあ。東北方面はまだ真冬だろうから老いの身には堪える。行くとすれば西の方角だろう。12月に関ヶ原と大垣城を散策したのでその続きのお城巡りでもしようか。PCで最寄りのJR駅からの列車を検索すると7時の熱海行に乗車すると熱海に10時に着く。そこから浜松行に乗り換えると浜松には12時半に到着だ。浜松城散策に十分時間が取れる。

今回のぶらり旅は徳川家康ゆかりの浜松城と信長ゆかりの岐阜城を訪ねてみよう。

平日に出発すると通勤時間帯に都内を通過することになるので避けよう。土曜~月曜で旅程を組んでいそいそと出かけた。最寄りのJR駅で緑の券売機を操作して18切符を購入していざ乗車、気分は六角精児の呑み鉄本線日本旅だが現実はそうは問屋が卸さない。乗り込んだ駅から座れたものの、なんと電車の混んでいること、ほぼ満員状態。こんなことなら平日に出発してもも良かったかなあと思いつつ都心を通過、窓の景色を見る余裕が出来たのは横浜を過ぎてからだ。予定通り9:54熱海着、静岡方面への乗り継ぎ列車は10:00発だからトイレ休憩の余裕もない。東北方面と違い東海道線は頻繁に列車の便があるのでさほど待たずに先に進める。

12時30分に定刻通り浜松駅に到着、駅前から一旦、地下に潜ってから地上に出て駅前バス停から市役所南行のバス便に乗車、浜松は大都会ゆえ待たずにバスに乗れるのが嬉しいねえ。

バスを降りると、浜松城の瀟洒な姿がすぐに見えました。我が家から無駄な待ち時間がほとんどなく目的地に着きました。乗車時間は長いけれど乗車中は読書して有効に使ってます。

確かに現地に着いた証拠画像も載せよう・・・ (^^♪【山爺の一言メモ】

浜松城の歴史

1560年6月に起こった桶狭間の戦いで信長が今川義元に勝利したことにより家康は今川の人質生活から開放されます。家康この時19歳。

故郷、岡崎に帰った家康は織田信長と同盟を結び三河一帯を平定、1568年に浜松城(当時は引間城・曳馬とも)を攻めてこれを奪取、遠江に進出します。1570年に引間城を改築し現在の浜松城としました。

反信長の急先鋒だった武田信玄は1573年突如、上洛の挙に出ます。信長は家康に援軍を差し向け浜松城に篭城するよう指示、当初は家康も籠城してこれに従いますが信玄は浜松城を無視(計略)して目の前をゾロゾロ行軍し三方ヶ原へと向かう様子。小馬鹿にされたと思った家康は熱くなって夕刻に浜松城を出て背後から攻撃します。狡猾な信玄のワナとも気がつかず。

三方ヶ原から西へは下り坂、高位置である背後から襲えば有利と家康は思ったのだろうが、信玄は坂道手前の茂みに隠れて家康軍を待ち伏せていた。これがいわゆる三方ヶ原の戦いで両軍の軍勢はおよそ信玄軍3万、徳川連合軍1万1千(徳川八千・織田援軍三千)徳川軍は劣勢なのだから篭城するのが正解なのだが家康も若かったんだねえ。まんまと信玄の計略に引っかかった。

この時家康が取った戦法は敵を包囲殲滅させる鶴翼の陣、鶴翼の陣は自軍が多勢のときに取る戦法だから家康は最初から誤った戦法を取ってしまった。待ち構えていた信玄は家康の軍勢の層が薄いことを見抜き魚鱗の陣(車懸の陣とも・・車輪が回るごとく先頭を次々と替える攻撃的な戦法)で挑む。

ただでさえ騎馬戦の得意な信玄軍が待ち伏せ攻撃をするのだから家康軍はひとたまりもない。2000名近い犠牲を出して、木っ端微塵に打ちくだかれ家康は命からがら浜松城に逃げ帰る。逃げ帰る途上で恐怖のあまり馬上で脱糞したというが本人の名誉のために弁護する

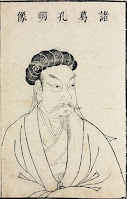

と戦闘時によく起きる神経性下痢だったと思う。家康はこの時の失敗を戒めるため左画像の様な”しかめ像”を書かせたことはご存知のとおり。普通の人なら失敗ごとは隠したがるものだが記録させるあたり家康は並みの神経の持ち主ではない。

浜松城に逃げ帰った家康は大手門(正門)を故意に開けさせて信玄軍を待ち受ける。孫子の兵法36計のうちの空城(くうじょう)の計だ。

空城の計とは中国の故事で蜀の諸葛孔明が魏との野戦で負けて籠城した時に図った計略だ。どのような計略かと言うと故意に城門を開けておく。城内を掃き清めかがり火をがんがん焚いて孔明は高台に登りゆうゆうとうちわで己が顔を仰いで攻城軍を迎えた。攻城軍の司令官はなにか計略があると恐れ攻め込むことなく引き返した。この時、魏軍は15万、蜀側は2千5百だから計略を無視されて城内になだれ込まれたら即終了だったろう。よくこんなでたらめ戦法を思いつくものだ。諸葛孔明にはこのようなイチかバチかの戦法がよく伝わる。孔明は古今優れた戦略家として評価されているが山爺はそうは思わないなあ。本当は戦ベタだから何度も危機に落ち入ったんじゃないのかなあ。運が良かっただけの御仁なのでは。有名な赤壁の戦いからして季節の変わり目で風向きが変わることを当てにして戦に臨んでいる。天気なんて際物で1日2日のズレはよくあることだ。風吹かなかったらどうしたんだろう。自軍全滅覚悟?孔明さん、そりゃあないだろう。 (^^♪

家康はこの故事に習い、計略に長けた信玄なら深読みして攻撃はしてこないと考えて大手門を開けてかがり火を焚いて待ち受けた。敵の指揮官が凡将なら門が開いていたら『おっ、門閉め忘れてやがる。馬鹿め』・・てなもんで、しゃにむに突撃するだろうからこの戦略は絶対に無理。 果たして信玄は城内に突入することなく去っていった。家康の計略大成功だが山爺の私見では信玄は家康の戦法に引っかかったのではなくこれ以上関わる時間がなかったのかもしれない。

当時信玄は胃がんを患っていて余命いくばくもないことを悟っていた。これ以上家康をからかっている暇がなかったのだろう。現に浜松城のちょいと先の野田城包囲戦の途中で容態が悪くなったとみえ急遽甲斐国に引き返しその途中で亡くなっている。

城内近くから見た浜松城です。小さな天守閣です。これでは信玄軍が本気で攻めたら空城の計なぞ木っ端微塵だったのでは。石垣は大阪城や名古屋城のように整然と積まれたものではなく野面積(のずら)と呼ばれる素朴な工法で積み上げられています。

一見不安定なようですがその後の度重なる震災にも耐えているところを見ると強度は十分あるようです。

しかしいたずらには弱いようで石を引き抜かないで下さいの注意書きがあるのには笑えた。城内に入ってみよう。入場料は大人¥200ですが、なんと70歳以上は無料とある。浜松市偉い!!マイナンバーカードを見せて無料入場を果たした。

三つ葉葵紋の入った甲冑とありますが誰のものかは書いてありません。

この甲冑も説明がない。およそ、お城の展示物なんて時代考証がいい加減、どこぞの骨董をかき集めたのでしょう。こんなものが多いです。見る方だって物見遊山の観光客がほとんどで真剣に見ている人なんぞほとんどいないからねえ。

あっという間に最上階につきました。外に出てみましょう。

天守閣から北側を望んだ画像です。遠くに見える鉄塔のあたりの茂みが三方ヶ原のようです。(5~6km先)

なるほど、ここから見たら信玄軍の長い行列が通り過ぎるのが丸見えだったでしょうね。

家康の悔しがる気持ちがよくわかります。

しかし家康さんはタダでは転ばない。この苦い教訓を27年後に活かして同じ計略を使っている。

関ヶ原の合戦で当時大垣城に篭っていた石田三成に対し目の前を通り過ぎて三成を挑発、野戦に引きずり出すことに成功した。

実際に浜松城に訪れてみて小ぶりな城郭であることを認識した。こんな小ぶりな城で空城の計を図るには相当の度胸が必要なのでは?あるいはもうどうにでもなれと、やけのやんパチだったのかな。家康さん豪胆なのか投げやりなのかどっちの性格だったのかなあ。

浜松を後にして名古屋に向かう。今日は名古屋まで行かず一つ手前の金山駅で下車してみよう。金山駅前もずいぶんと賑やかだなあ。

暮れの旅行時に大須観音の門前にあった矢場とんに入り¥1600のセットメニューを頼んで良い気分になり、さて支払い時、+席料¥300という無体な請求を告げられ目を回したが。その支店がここにもある。

そしてここ金山支店にも同様なセットメニューがある。

値段は大須観音と同じの¥1600だがやはり席料取って¥1900なんだろうなあ。まあ、つまみ6品(味噌カツ・味噌おでん・味噌たまご・味噌とり・枝豆・お通し)にハイボールが付いてこの値段は仕方がないといえば仕方がないか?味噌おでんめちゃ旨いし。 お店に入って件のメニューを頼んでしばし至福の時を過ごす。

さて、今夜の宿も栄にあるサウナでのんびり過ごそう。

名鉄岐阜駅到着。さすがは関西の私鉄、おしゃれな佇まいです。

名鉄岐阜駅から路線バスに乗り岐阜公園で下車。どのバスに乗っても岐阜公園を通るみたいで待ち時間ゼロで乗れました。帰りも同様でどのバスも岐阜駅を経由します。これは楽ちんだわ。岐阜公園から金華山(標高329m)の山頂付近に築城された岐阜城がよく見えます。岐阜城はもともと一介の油行商人から城持ち武将にのし上がった斎藤道三が稲葉山城として築きました。その後、道三の娘婿である織田信長が道三の遺児から奪取、改築して名を岐阜城に改めた。 中腹に見える多宝塔がある場所が織田信長の居住館跡だそうです。信長はここから毎日岐阜城まで往復していたとういエピソードがありますが信長さん健脚だったんですねえ。・・当時の人は誰でも健脚かな?。 (^^♪

私は文明の利器、ロープウエイのお世話になり岐阜城を目指します。

このロープウエイは標高差255mを一気に引き上げてくれます。ありがたい代物です。

このロープウエイは標高差255mを一気に引き上げてくれます。ありがたい代物です。

引き上げてくれるのですが山頂駅から天守閣まではこの先、結構歩かされます。古人の苦労を忍べってか・・

パンフには山頂駅から徒歩7分とあるが嘘です。心無い不動産屋の広告と同様、掛け値がしてあるに違いありあせん。

手すりなど整備されているとは言え石段の歩きにくい坂道が延々続きます。戦国当時はもっと懸崖な道だったんだろうなあ、岐阜城恐るべし。

正月以来ろくに運動もしていない山爺、すぐに息が上がってしまいました。休みたいところですが、目の前をお母さんとお兄ちゃんに支えられた2歳に満たない?女の児が懸命に歩いてます。これを見たら大の大人が音を上げるわけには参りません。それにしてもこんな急坂を泣き言を上げるでもなく、とっとこ登ってしまう女の児、将来すごいアスリートになるに違いない。 現に、先ほど4歳くらいの男の子が『もうやだ、抱っこ』と泣きじゃくっていたところを追い越したばかりなのです。『小さな女の児が歩いてるのに恥ずかしいよ』と叱咤されてました。本当に男というやつは幼い頃から自分の限界を超えると簡単にダウンする厄介な生き物なんですなあ。そこいくと女はしぶとい、登山でも男は『大丈夫』と言いながらすぐヘタリ込むが、女は『ダメ疲れた』と言いながらも平然と歩き続ける。女は子供を産むことができるのでもともと1.5人分のパワーが潜在するのだろう。絶対に体の構造が違うに相違ない。 ようやく、天守閣が見えてきました。あと少し、頑張んべえ。 やっと天守閣の全貌が見えました。岐阜城攻略まであと一息だ。 振り返ると岐阜市内が眼下に見えます。随分と高いところに作ったんだなあ。毎日登った信長さんはやはり偉い、権力者なんだからカゴで往復だって出来ただろうに・・・自身のため筋トレしてたんだろうなあ。

やっとこ岐阜城天守閣に到着。入場料は大人¥200ですがここでも70歳以上は無料です。うへぇ~。信長様、ありがとうございます。

入城すると信長様の木像坐像がお出迎えです。時代劇でよく見かける洋風の鎧かぶともありました。

信長がこよなく愛した茶道具の天目茶碗です。本物かなあ?信長も見たであろう?地球儀、これを見て日の本は小さい、さっさと統一(天下布武)して世界に打って出ようと思ったんだろうなあ・・信長が朝鮮・中国に攻め入ろうとしたのは本当の話です。豊臣秀吉は信長に感化されて朝鮮出兵の挙にでたと唱える歴史学者もいます。

信長は地球が丸いことも理解していたようですが海の水がこぼれたり人が落ちないのはどうしてだと思わなかったのかな。物理について宣教師からレクチャーされたに違いないがニュートンの万有引力説は1665年だから信長時代(1582)にはまだないゾ。どういうふうに説明したのかなあ。

古代(紀元前)ギリシャの哲学者アリストテレスが土元素には物を引き寄せる力があり物はすべて地面に引き寄せられる・・とかの説を唱えており中世のヨーロッパもそれを支持していたようなのでそんな風に解説したのでは・・

ここ岐阜城もあっという間に天守閣到着です。低気圧が通過した後なので風が強くて冷たいこと。

信長も見たであろう天守閣からの眺めです。このような景色を毎日眺めていたら天下取ってやるゾ~と思うのもわかるような気がします。

天守閣から山爺が歩いてきた方向を俯瞰、険しい尾根が続いています。あの女の児、よく歩き続けたものだなあ。

これだけ険しいのだからさぞや難攻不落の城だったに違いないと思ったのですが調べてみると意外や何度も(5~6回)落城しているみたいです。

最後の合戦は関ヶ原の前哨戦で西軍に組みした信長の孫にあたる織田秀信が篭城。攻め入った東軍と激戦の末敗れ去りました。その後徳川家康の命により1601年に廃城となりました。

難攻不落ではない理由としては

①狭い地形なので多くの兵や食料を配備出来ない

②岩盤の上に建てられており水の確保が出来ない

が主因のようです。要は急ぎ攻め込まず兵糧攻めされたらあっという間に干上がるということなんでしょうね。

城の直下に井戸があるにはあるのですが地面は岩盤なので地下水が湧くのではなく雨水を溜め込む仕組みのようです。

城の直下に井戸があるにはあるのですが地面は岩盤なので地下水が湧くのではなく雨水を溜め込む仕組みのようです。

城攻めの基本は水の手を切ることにあるので水の確保ができない城は放っておけばやがて自滅する。岐阜城は難攻ではなく軟攻浮楽な城だったんですねえ。・・うまい!座布団一枚。

さて、ロープウエイ駅に戻ろう。帰り道の急なこと、しかも地べたは土ではなく岩盤です。

9月にコロナに罹患して以來その後遺症なのか山爺は耳の調子が悪い。その影響なのか軽いめまいが続いてます。したがってこれまで何でもなかった坂道を歩くのが難渋なのです。

転倒したら大ごとになるのは必定、手すりに捕まりながら慎重に下ります。山用のストック持って来れば良かったなあ。

岐阜城のある金華山はハイキングコースにもなっているのでストック持ったハイカーが沢山います。山爺がストック持って歩いていても何ら違和感はないのです。

ようやくロープウエイ駅近くの展望茶店まで戻ってきました。小腹が空いたので、みたらしと蜜ダンゴを買い求めてパクリ・・うん、旨いなあ。

さて次なる観光はロープウエイ山麓駅近くに有る長良川と川沿いにある川原町に行ってみよう。ここは古い町並みが保存されている地区です。

鵜飼で有名な長良川です。古い町並みはこの近くにあります。

川原町の街並み、山爺好みの風景が並んでます。黒塀が続く静かな町並み。木曽路のように土産物屋がずらりといったことはなく観光ズレしていません。

生活感ありながらも貴重な街並みが保存されています。

格子戸の町家、いいですねえ。16銀行のATMです。洒落が効いてます。 蔵の家と庭木の組み合わせ。山田洋次監督が撮りそうなカットが撮れました。男はつらいよのBGMが聞こえてきそうです。

お日さまが高いので画像全体の彩度が鈍いのが残念です。こんなカットも山田洋次監督はよく撮りますよねえ、自画自賛。

男はつらいよの映画は風景写真の撮り方の参考になるので山爺はこれはといったシーンはストップかけていつもチェックしてます。

町家の裏側に廻ると家が石垣で支えられているのがわかります。おそらく長良川の洪水に備えての構築なのでしょう。

こんな発見があるから旅は楽しい。それも一人の方が何気兼ねなく時間が自由に使えるからGoodです。粋な暖簾が掛かったお店。こんな居酒屋が近くにあったら通っちゃうなあ。

あっという間に3日間が過ぎて今日は帰宅日。名古屋駅でお土産の”ういろう”と”赤福”を購入。家へのお土産は必須・・忘れでもしたらもぉ大変なんですから・・(初代三平の声色で) 快速豊橋行の列車に乗車し豊橋にお昼過ぎに着いた。乗り継ぎにちょいと時間があったので駅弁物色すると好物のいなり寿司があったので購入。・・豊橋でいなり・・稲荷?・・そうか!豊橋には有名な豊川稲荷がある。だから稲荷寿司なのだ。納得・納得。蓋を開けるとよく煮締まっていそうな稲荷寿司がずらり、やったね。浜松への乗り継ぎ列車は幸いにしてBOX席だ。誰に気兼ねすることなく稲荷寿司が頬張れた。あ~BOXが来るならビールも買うんだったなあ。場面が六角精児の呑み鉄本線日本旅そのものとなりました。 さて、あと3日分各駅列車に乗り放題だ。どこに行こうか楽しみだなあ。

【川柳】

・空城(くうじょう)を するに小さき 浜松城

・岐阜城の 登城くらべ 女児に負け

・豊橋で ご利益のある 寿司食らう

***************************************

①ここに掲載されたルポや川柳の著作権は作者(日暮道長)にあります。

②作者以外の方による無断転載は禁止で、行った場合、著作権法の違反となります。

読後の感想をコメントまたはメールしていただけると幸いです。